剧情简介

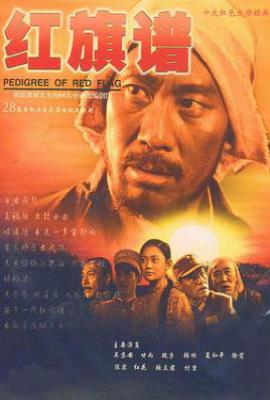

《红旗谱》是由胡春桐、王建为执导的28集革命历史题材电视剧,改编自梁斌同名小说,于2004年9月首播。该剧以20世纪二三十年代冀中平原为背景,通过农民朱老忠三代人的抗争史,展现中国农民从自发反抗到接受共产党领导、走上革命道路的史诗历程。

核心情节:

血仇开端(清末至1920年代):

地主冯兰池为霸占公产“千里堤大钟”,设计害死农民朱老巩,其子朱老忠被迫流落关东。冯家进一步迫害朱家,奸杀朱老忠姐姐,朱老忠含恨逃离。

复仇与觉醒(21年后):

朱老忠携妻儿返乡,为严家夺回被占土地,与冯家护院头领比武。冯家二少爷冯贵堂勾结官府抓捕朱老忠,乡村教师贾湘农(地下党员)以律师身份介入,揭露冯家恶行。

朱老忠之子大贵、二贵因“脯红鸟”事件与冯家冲突,大贵被军阀抓丁,后加入北伐军。冯家借“四一二”政变镇压革命,运涛(严家之子)因党员身份入狱,朱老忠舍子相救。

革命高潮:

朱老忠在贾湘农引导下建立“演武堂”,组织农民反抗“割头税”。最终联合群众攻破县衙,迫使当局取消苛捐杂税,并送青年加入抗日队伍。

《红旗谱》是由胡春桐、王建为执导的28集革命历史题材电视剧,改编自梁斌同名小说,于2004年9月首播。该剧以20世纪二三十年代冀中平原为背景,通过农民朱老忠三代人的抗争史,展现中国农民从自发反抗到接受共产党领导、走上革命道路的史诗历程。 核心情节: 血仇开端(清末至1920年代): ...(展开全部)

经典台词(25)

纠错 补充反馈

“出水才看两腿泥!”(朱老忠对仇敌)

场景:朱老忠返乡后面对冯家挑衅,以泥腿象征底层农民的坚韧。

意义:体现农民从蒙昧到觉醒的质变,强调实践出真知的革命哲学。

“革命不是请客吃饭,是要流血的!”(贾湘农对朱老忠)

场景:贾湘农在“演武堂”向农民宣讲革命本质,揭露改良主义的幻想。

意义:点明革命斗争的残酷性,批判旧式农民起义的局限性。

“冯家的钟,是锁井镇四十八村的命根子!”(朱老巩临终呐喊)

场景:朱老巩为护钟与冯兰池同归于尽,钟声象征集体权益的不可侵犯。

意义:以具象符号隐喻阶级压迫,强化反抗压迫的合法性。

“你们抓走的是运涛,但锁井镇的火种灭不了!”(春兰对冯家)

场景:春兰在刑场与运涛诀别,展现革命者的无畏与信念传承。

意义:突出革命精神的代际延续,女性角色突破传统定位。

“这红旗一展,天地都得换颜色!”(朱老忠率众抗税)

场景:农民冲击县衙,红旗成为集体抗争的精神图腾。

意义:将红色符号与革命胜利关联,强化意识形态表达。

“曙光就在前头,黑暗的夜晚即将过去,迎面而来的是一座光芒四射的晨曦。”

贾湘农鼓舞农民时所言,象征革命乐观主义精神,成为全剧精神灯塔。

“革命红旗招展,同志们在党的旗帜下团结一致,勇往直前。”

强调党的领导与集体力量,呼应“团结就是力量”的时代主题。

“红旗,是革命的象征,是烈士的鲜血染成的。我们要捍卫红旗,直到永远。”

朱老忠在反割头税斗争前的誓言,深化红旗的象征意义,连接历史与未来。

“望着飘扬的红旗,我们仿佛看到了革命先烈们英勇斗争的身影,是他们用生命换来了我们今天的幸福生活。”

春兰在祭奠运涛时的独白,唤起观众对革命先烈的感恩与敬仰。

“我有红契在手!”

朱老巩护钟时的坚定宣言,以法律与信仰为武器,对抗地主霸权。

台词中“红旗”“曙光”等意象,不仅是对革命历史的致敬,更是对当代人的精神召唤。剧集结尾,朱老忠加入共产党,象征革命火种永不熄灭,激励观众“为实现中华民族伟大复兴而努力奋斗”。

展开全部《红旗谱》是一部革命历史剧,更是一部关于土地、信仰与传承的哲学诗篇。它以冀中平原为纸,以农民斗争为笔,书写中国革命的壮丽史诗。正如剧中那句“曙光就在前头”,它告诉我们:真正的光明,不在历史的远方,而在每个人对信仰的坚守、对土地的热爱中。在当今和平年代,这部剧以其深沉的历史关怀与昂扬的革命精神,为观众提供了一面照见过去与未来的镜子。

文化价值:

展开全部获第24届中国电视剧“飞天奖”长篇电视剧三等奖,被中国传媒大学列为“红色经典改编范例”。

剧中“红旗谱”意象被纳入中小学教材,成为革命精神符号。

市场反响:

央视首播期间收视率居同时段前三,豆瓣评分8.6,观众评价“比电影更真实,比小说更鲜活”。

引发“红色经典热”,带动《播火记》《烽烟图》等梁斌作品重版。

争议与批评:

角色争议:部分观众认为吴京安饰演的朱老忠“过于完美”,缺乏原著中“土匪气”与成长弧光。

历史简化:对国民党军阀的刻画单一化(如张福奎的“脸谱化恶”),削弱历史复杂性。

总结:该剧以史诗格局重构农民革命史,通过朱老忠家族的命运沉浮,诠释“只有共产党才能救中国”的核心命题。其艺术成就与意识形态价值,使其成为红色经典改编的标杆之作。