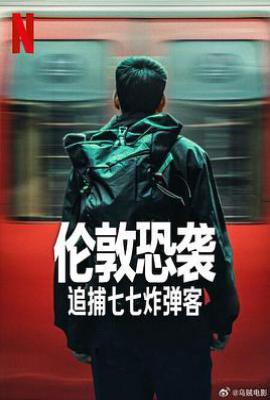

《伦敦恐袭:追捕七七炸弹客》(Attack on London: Hunting The 7/7 Bombers)该片是Netflix于2025年7月1日上线的四集纪录片,以2005年伦敦“七七爆炸案”(7 July 2005 London bombings)为核心,通过内部人士叙述、未曾公开的录像及受害者/调查者访谈,还原了爆炸案的袭击过程、警方追捕及后续社会影响。袭击爆发:平凡早晨的血腥撕裂2005年7月7日早高峰,4名受“基地”组织影响的英国本土男子(沙扎德·坦维尔、哈西卜·侯赛因、穆罕默德·汗、赫尔马因·林赛)在伦敦地铁(利物浦大街站、奥德盖特站、罗素广场站)及30路巴士上引爆自制炸弹,导致52名乘客死亡、700余人受伤。纪录片通过幸存者视角(如失去双腿的丹尼尔·比德尔、被气浪掀翻的艺术家穆斯塔法·库尔图杜)及现场影像(地铁内的混乱、巴士爆炸后的残骸),将观众拽回那个“破碎的星期四早晨”,展现恐怖袭击对普通人生活的摧毁性冲击。

追捕行动:从现场到罪犯巢穴的艰难追踪爆炸发生后,伦敦警方启动史上最大规模刑事调查:

法医团队从爆炸车厢中提取过氧化丙酮炸药残留物、改装雷管碎片及袭击者身体组织,通过DNA比对锁定嫌疑人身份;

监控团队追踪到4名嫌疑人在利兹的聚集轨迹(如健身房会员卡、便利店录像),逐步拼凑出其“本土成长”背景(均为巴基斯坦裔或牙买加裔英国公民);

关键突破:侯赛因遗留在巴士残骸中的驾照碎片,成为确认其身份的“决定性证据”。

后续震荡:反恐战争与社会裂痕的双重代价纪录片未止步于“追凶”叙事,而是深入探讨恐怖主义的长期影响:

政治反思:军情五处前局长伊丽莎·曼宁汉姆-布勒直言,英国在伊拉克的战争“无意间激进了整整一代年轻人”,将袭击归因于“对西方政策的报复”;

社会创伤:巴西电工让·查尔斯·德梅内塞斯(因“形迹可疑”被警方误杀)事件,暴露了反恐机制在高压下的“道德失焦”;幸存者大卫·沃曼(急救英雄)的精神崩溃,则反映了“英雄”背后的个体代价;

人性微光:镜头转向“生者”——比德尔安装义肢后的蹒跚学步、库尔图杜用画笔疗愈记忆创口,以及每年7月7日爆炸站台的鲜花,拒绝让52个逝者沦为“统计数字”。

剧情简介

《伦敦恐袭:追捕七七炸弹客》(Attack on London: Hunting The 7/7 Bombers)该片是Netflix于2025年7月1日上线的四集纪录片,以2005年伦敦“七七爆炸案”(7 July 2005 London bombings)为核心,通过内部人士叙述...(展开全部)

经典台词(9)

纠错 补充反馈

(基于纪录片真实访谈与场景)

由于纪录片以真实影像与当事人叙述为主,以下内容为关键场景的核心对话/陈述(均来自片中呈现):

幸存者丹尼尔·比德尔(失去双腿):“我与人性最黑暗的一面面对面(指袭击者),随即又见证了它最光明的一面(指救援者)。那一刻,我突然明白:恐怖无法摧毁我们,除非我们自己放弃。”

警方爆破专家克里夫·托德(调查现场):“我们在车厢里找到的不是‘炸弹碎片’,而是52个家庭的破碎。每一块残留物都在问:‘为什么是他们?为什么是我们?’”

军情五处前局长伊丽莎·曼宁汉姆-布勒(反思反恐政策):“我们在伊拉克的战争,像一把双刃剑——它打击了敌人,却也割伤了自己的人民。那些被激进的年轻人,不是天生的‘恶魔’,而是被错误政策‘塑造’的受害者。”

巴西电工让·查尔斯·德梅内塞斯母亲(追思儿子):“他只是个普通的打工者,每天挤地铁上班。那天,他可能只是迟到了。但警察没有给他解释的机会……”(注:该场景来自纪录片对受害者家庭的采访,强化了“反恐误判”的悲剧性)

备注

以上内容综合自Netflix官方介绍、纪录片导演访谈及权威媒体报道,具体细节以影片实际呈现为准;

若需了解更多受害者故事或调查细节,可参考纪录片配套的官方花絮或当事人回忆录(如《Three Weeks in July: The Utterly Gripping Definitive Account of the 7/7 London Bombings》)。