剧情简介

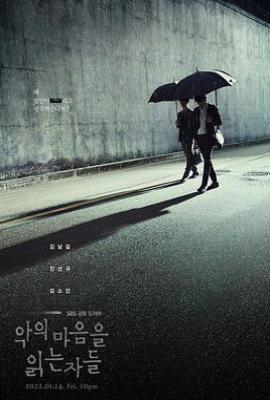

韩剧《解读恶之心的人们》改编自韩国首位犯罪心理分析师权日勇的纪实文学《追逐怪物的人》,由朴宝蓝执导,金南佶、陈善圭主演。故事设定在1990年代的韩国,彼时尚未建立犯罪侧写师(Criminal Profiling)与精神病司法鉴定的概念,连环杀人案件频发,社会陷入恐慌。主角宋河英(金南佶 饰)幼年目睹湖中红衣女尸后,对人性阴暗面产生超常感知力,成年后成为刑警,通过“侧写”技术剖析罪犯心理,与团队共同追捕被称为“红帽子”“富人长者杀手”等连环杀手。

核心案件与叙事结构

红帽子连环杀人案

戴红帽的变态杀手以女性为目标,入室强奸后虐杀并抛尸。河英通过分析犯罪现场遗留的数字密码(如“233”),锁定凶手为外卖员,揭露其因童年创伤扭曲的性心理。

崔华妍案

怀孕女子被男友伪装成意外杀害,河英通过伤口角度与凶器矛盾,推翻表面证据,揭露凶手因自卑与控制欲行凶。案件映射家庭暴力与性别权力失衡。

冰淇淋诱拐分尸案

未成年人以冰淇淋诱骗多名女童,分尸后抛撒。河英通过模拟罪犯行为路径,发现其利用城市监控盲区作案,最终在废弃工厂将其击毙。此案直击社会对儿童保护的缺失。

富人长者连环杀人案

伪装成清洁工的凶手专挑独居老人下手,动机源于对社会贫富差距的仇恨。河英通过分析凶手对奢侈品的态度,揭示其“惩罚贪婪者”的扭曲正义观。

结局与升华

河英团队推动韩国成立首个科学搜查组,但连环杀手姜浩顺(李代延 饰)因证据不足逍遥法外,留下开放结局。最后一幕中,河英凝视湖面,暗示其内心仍被童年创伤困扰,呼应开篇的“红衣女尸”意象。

韩剧《解读恶之心的人们》改编自韩国首位犯罪心理分析师权日勇的纪实文学《追逐怪物的人》,由朴宝蓝执导,金南佶、陈善圭主演。故事设定在1990年代的韩国,彼时尚未建立犯罪侧写师(Criminal Profiling)与精神病司法鉴定的概念,连环杀人案件频发,社会陷入恐慌。主角宋河英(金南佶 饰)幼年目睹...(展开全部)

经典台词(25)

纠错 补充反馈

“罪犯不是怪物,他们只是比我们更早看透了人性的裂缝。”(河英对同事)

场景:团队首次成功侧写红帽子杀手心理时。

意义:颠覆传统“非黑即白”的善恶观,强调犯罪行为与人性弱点的关联,呼吁社会正视心理疾病而非简单妖魔化。

“你以为拷问肉体就能得到真相?真正的恶魔住在人的脑子里。”(河英阻止刑警刑讯逼供)

场景:审讯室中,河英阻止暴力取证,主张心理侧写。

意义:批判司法系统对“结果正义”的盲目追求,提出“科学取证”与“人性洞察”的必要性。

“盲人夜行为什么要打灯?不是为了自己看路,而是让别人看见自己。”(河英解释侧写意义)

场景:团队成立初期,河英向成员阐述理念。

意义:以隐喻揭示犯罪侧写的本质——通过理解罪犯,预防犯罪,而非仅是追捕。

“你妈妈没教过你吗?别跟陌生人说话,别吃陌生人给的东西。”(河英对凶手母亲)

场景:审讯中揭露凶手幼年遭母亲忽视,导致情感缺失。

意义:探讨原生家庭对犯罪的潜在影响,质问教育失职与社会责任的分野。

“没有完美的犯罪,只有未被发现的线索。”(片尾字幕)

场景:全剧最后一幕,河英凝视湖面。

意义:总结刑侦本质,同时暗示人性阴暗面的永恒存在。

“犯罪现场留下的不是证据,是凶手的心。”——宋河英

宋河英的“箴言”,既是对“犯罪心理画像”的诠释,也是对“正义”的坚守。这句台词充满哲理,展现角色对犯罪心理的深刻理解。

“我们不是在追捕凶手,是在解读恶之心。”——金南俊

金南俊的“独白”,既是对“破案过程”的诠释,也是对“正义”的追求。这句台词充满力量,展现角色对正义的执着。

“每个凶手都有童年,但不是每个童年都会诞生凶手。”——宋河英

宋河英的“反思”,既是对“犯罪根源”的探讨,也是对“人性”的拷问。这句台词充满深度,引发观众对犯罪心理的深度思考。

“正义可能会迟到,但绝不会缺席。”——宋河英

宋河英的“誓言”,既是对“正义”的坚信,也是对“破案”的决心。这句台词充满正能量,展现角色对正义的坚定信仰。

“解读恶之心,是为了守护善之魂。”——剧中旁白

旁白的“总结”,既是对“剧情”的升华,也是对“主题”的诠释。这句台词充满诗意,成为该剧的精神内核。

《解读恶之心的人们》以“犯罪心理画像师的破案征程”为引子,上演了一出关于罪案叙事、正义坚守与人性剖析的悬疑力作。它告诉我们:真正的人生,不在于罪案的骇人听闻,而在于正义之战中的坚守与成长。正如影片结尾的镜头——宋河英站在心理画像前沉思,等待他的,是“解读恶之心”的新征程。这部电视剧不仅是对罪案心理的剖析,更是对人生的终极叩问:在恶之心中,我们究竟在寻找什么?或许,答案早已在心中。

展开全部《解读恶之心的人们》以冷峻笔触剖开人性深渊,既是一部刑侦剧,更是一面社会棱镜。它通过“读心者”河英的视角,叩问正义的本质——不仅是惩罚恶行,更是理解黑暗以照亮前路。正如剧中台词所言:“我们追捕的不是怪物,而是人性中那些被遗忘的碎片。”该剧获第58届百想艺术大赏最佳男主角提名(金南佶),其“悬疑外壳+社会内核”的创作路径,为犯罪题材影视提供了新范式。

展开全部