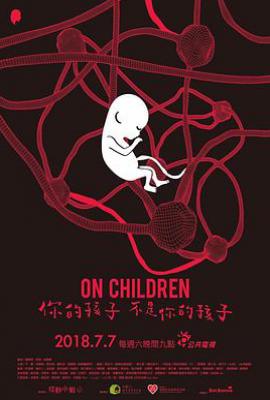

剧情简介

《你的孩子不是你的孩子》改编自作家吴晓乐的同名小说,由陈慧翎执导,六位编剧将原著九个故事浓缩为五个单元剧,以科幻元素包裹现实议题,探讨东亚教育体制下扭曲的亲子关系与高压社会的生存困境。剧中通过极端情境,揭露父母将人生期望强加于子女的“控制型母爱”,以及个体在制度性压迫下的挣扎与觉醒。

单元故事概览

《妈妈的遥控器》

保险业务员纪妈妈(柯素云 饰)因婚姻失败,将全部希望寄托于儿子纪培伟(刘子铨 饰)。她获得神秘遥控器,能将儿子困在重复的时间循环中,强迫其完成学业、婚姻等“人生KPI”。纪培伟在循环中经历自杀、反抗,最终通过夺回遥控器与初恋小岚(凌心妤 饰)重逢,打破控制链条。

《猫的孩子》

职业母亲为儿子伪造成绩单,导致其心理扭曲,将痛苦转嫁于流浪猫。儿子最终在虚拟游戏中向母亲复仇,揭露“以爱为名”的暴力循环。

《茉莉的最后一天》

留美硕士林妈妈(尹馨 饰)因学术挫败将人生目标强加于女儿茉莉(王净 饰)。茉莉跳楼自杀后,林妈妈通过记忆回溯技术发现真相——自己才是压垮女儿的最后一根稻草。

《孔雀》

贵族学校学生小圆(钟欣凌 饰)为维持精英人设,与母亲交换人生:母亲成为“孔雀”承担社会污名,小圆则失去色彩感知能力。故事隐喻阶级固化与人性异化。

《必须过动》

未来社会中,母亲为保住上层居住权,将成绩差的女儿伪装成“多动症患者”送入实验室销毁。女儿最终选择自我牺牲,揭露教育制度与母职的残酷共谋。

《你的孩子不是你的孩子》改编自作家吴晓乐的同名小说,由陈慧翎执导,六位编剧将原著九个故事浓缩为五个单元剧,以科幻元素包裹现实议题,探讨东亚教育体制下扭曲的亲子关系与高压社会的生存困境。剧中通过极端情境,揭露父母将人生期望强加于子女的“控制型母爱”,以及个体在制度性压迫下的挣扎与觉醒。 单元故事概...(展开全部)

经典台词(30)

纠错 补充反馈

“你的孩子,其实不是你的孩子,他们是生命对于自身渴望而诞生的孩子。”(片头诗)

场景:每集开篇以纪伯伦诗句点题。

意义:奠定全剧反传统亲子关系的基调,强调个体独立性。

“你以为遥控器只有一个吗?纪培伟!”(纪妈妈对儿子)

场景:纪妈妈发现儿子私藏备用遥控器。

意义:象征控制与反控制的权力博弈,暗示压迫终将引发觉醒。

“妈妈爱你啊!”(林妈妈对茉莉的幻影)

场景:林妈妈在记忆回溯中目睹女儿自杀真相。

意义:解构“以爱为名”的暴力,揭示情感绑架的荒诞本质。

“我不是什么天才,我只是被痛苦选中的人!”(茉莉日记独白)

场景:茉莉在遗书中袒露创作初心。

意义:批判单一成功价值观对个体灵魂的扼杀。

“如果连妈妈都不能相信,这世界还有什么值得相信?”(小圆对母亲)

场景:小圆发现母亲与自己交换人生真相。

意义:质问信任崩塌后的社会伦理危机。

“妈妈,我是你的骄傲吗?还是只是你的成绩单?”

场景:儿子在母亲过度关注成绩时发出质问。

深意:这句台词直指教育焦虑的核心——将子女价值简化为分数,暗示亲子关系异化为“成绩绑定”。

“你以为我在操控你的人生,其实我也在被系统操控。”

场景:母亲在时间循环中向女儿坦白。

深意:台词以“系统操控”隐喻社会教育压力,揭示家长既是加害者也是受害者的双重身份。

“我让你学习,是为了让你有选择的权利,不是为了让你成为我的选择。”

场景:母亲在灵魂交换后反思教育初衷。

深意:这句台词点明教育本质——赋予子女自主选择的能力,而非强加个人意志。

“考试可以重来,但人生只有一次。”

场景:女儿在时间循环中崩溃呐喊。

深意:台词以“考试”与“人生”对比,批判教育体系对个体生命价值的漠视。

“我不是你的作品,我是你的一面镜子。”

场景:女儿在傀儡人生中反抗母亲控制。

深意:这句台词揭示亲子关系的真相——子女是父母人格的镜像,过度控制终将反噬自身。

《你的孩子不是你的孩子》以“教育为刃”剖开东亚社会的集体伤疤,通过五个惊心动魄的故事叩问:

展开全部“当爱成为控制的绳索,我们究竟是在养育生命,还是在制造人偶?”

该剧的价值不仅在于揭露问题,更在于唤醒对“何为教育本质”的深层思考——正如剧中反复出现的意象:孩子应是自由的箭,而非被弓弦束缚的标本。

《你的孩子不是你的孩子》不仅是一部教育剧,更是一曲献给亲子关系与个体成长的赞歌。它告诉我们:真正的“教育”,不是将子女塑造为“理想样本”,而是助其成长为“独立的自我”。当母亲在剧中说出“我让你学习,是为了让你有选择的权利”时,她揭示的不仅是教育的初衷,更是对当代社会的警示——这或许正是该剧最深刻的启示:在教育内卷的浪潮中,我们更需要守护子女的独特性,让“爱”与“尊重”成为照亮亲子关系的光亮。

展开全部